|

|

|

|

|

|

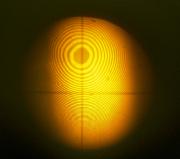

1675 Teoria corpuscolare della luce di I. Newton. Tuttavia la teoria di Newton è più articolata e contiene anche elementi ondulatori, in quanto i corpuscoli della luce eccitano vibrazioni nei corpi. Egli infatti è al corrente sia degli esperimenti di Grimaldi sia, ovviamente, degli anelli di Newton.

|

|

|

|

|

|

cliccare sulla immagine per dettagli

|

|

|

|

|

|

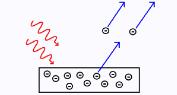

1887 H. Hertz scopre l’effetto fotoelettrico nel corso degli esperimenti che lo portarono a verificare la teoria elettromagnetica di Maxwell.

|

|

|

|

|

|

cliccare sulla immagine per dettagli

|

|

|

|

|

|

1897 G. G. Stokes ipotizza che i raggi X siano impulsi elettromagnetici concentrati nel tempo.

|

|

|

|

|

|

1898-1903 J. J. Thomson accetta e sviluppa l’ipotesi di Stokes.

|

|

|

|

|

|

1899-1902 P. Lenard dimostra che l’effetto fotoelettrico è dovuto all’emissione di elettroni dal metallo su cui incide la luce.

|

|

|

|

|

|

1905 A. Einstein introduce l’ipotesi che la radiazione elettromagnetica sia costituita da quanti di luce discreti di energia E = hν e predice la dipendenza dell’energia cinetica degli elettroni emessi dalla frequenza della radiazione incidente

1916 A. Einstein associa al quanto di luce una quantità di moto hν/c.

|

|

|

|

|

|

1916 R. A. Millikan verifica la relazione di Einstein per l’effetto fotoelettrico (ma non crede alla teoria dei quanti di luce).

|

|

|

|

|

|

1921 M. De Broglie (fratello di L. de Broglie) verifica la relazione di Einstein per l’effetto fotoelettrico prodotto dai raggi X.

|

|

|

|

|

|

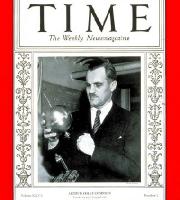

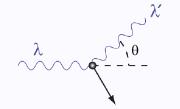

1923 A. H. Compton interpreta lo scattering anelastico dei raggi X in termini della teoria di Einstein dei quanti di luce

|

|

|

|

|

|

cliccare sulla immagine per dettagli

|

|

|

|

|

|

1925 Bothe e Geiger dimostrano la coincidenza temporale tra l’emissione del fotone diffuso per effetto Compton e l’elettrone di rinculo.Compton e Simon utilizzando la camera a nebbia vedono che la traccia dell’elettrone di rinculo e quella dell’elettrone secondario prodotto occasionalmente dal fotone diffuso per effetto Compton sono in accordo con i principi di conservazione dell’energia e della quantità di moto. A questo punto la teoria di Einstein dei quanti di luce viene finalmente accettata dalla generalità dei fisici.

|

|

|

|

|

|

cliccare sulla immagine per dettagli

|

|

|

|

|

|

1926 G. N. Lewis introduce il termine fotone per designare il quanto di luce.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|